Descubra como a TG-IIC redefine o desenvolvimento humano, integrando clínica, educação, tecnologia e ética. Uma abordagem crítica, inclusiva e inovadora para compreender e potencializar a singularidade de cada indivíduo.

Em um mundo que celebra a padronização e a uniformidade como sinônimos de eficiência, a TG-IIC surge como uma resposta crítica, audaciosa e necessária, convidando-nos a repensar o desenvolvimento humano, os processos educacionais, as práticas clínicas e a integração tecnológica. Mais do que uma teoria, trata-se de uma lente complexa que ilumina a singularidade de cada indivíduo, revelando como trajetórias cognitivas se entrelaçam com contextos sociais, culturais e tecnológicos, desafiando modelos lineares e protocolos rígidos.

Ao longo deste texto, mergulharemos nas raízes conceituais, implicações práticas, críticas sociais e éticas, explorando como a TG-IIC pode ser aplicada em diferentes cenários — da clínica à sala de aula, da inovação tecnológica à formulação de políticas públicas — sempre com atenção à singularidade, à equidade e aos neurodireitos. Em essência, mais do que compreender uma teoria, convidamos você a repensar a forma como observamos, acompanhamos e potencializamos a experiência humana, reconhecendo que cada indivíduo é um universo em constante transformação.

Sumário

A infância como metáfora inaugural: o saco de balas e o gesto que se tornou código

Há imagens que nos acompanham pela vida inteira como se fossem tatuagens invisíveis. A minha nasceu cedo, quando eu tinha apenas cinco anos, diante de um corredor de supermercado em Três Marias. O episódio, visto de fora, parecia banal: um saco de balas se rompeu, e dezenas de pequenos cilindros coloridos rolaram pelo chão, espalhando-se como se fossem asteroides em miniatura. Para os adultos que testemunharam, aquilo não passava de um acidente seguido por uma birra infantil. Mas, para mim, foi revelação.

Naquele instante, o mundo parecia suspenso. O som do plástico rasgando, o estalo seco, os movimentos das balas quicando pelo chão em direções imprevisíveis — tudo formava uma espécie de sinfonia caótica. Meus olhos não viam apenas balas caídas: enxergavam um espetáculo de cores, ritmos e possibilidades. Era como se cada doce tivesse se transformado em signo, e o chão se tornasse uma tela para uma linguagem que eu ainda não sabia escrever.

Foi aí que o corpo respondeu com excitação. Pulei, gargalhei, apontei, tentei organizar com gestos aquela explosão sensorial que para mim não era ruído, mas poesia. Só que o que para mim era êxtase estético e descoberta simbólica, para os outros soava como exagero, indisciplina, erro. O tapa que recebi em seguida não foi apenas físico: foi a inscrição do mundo na minha pele dizendo que minha leitura da realidade não era legítima.

Esse momento inaugural se tornou um código fundador: ensinou-me que o modo como eu lia a vida era sempre um pouco deslocado do olhar dos outros. E, ao mesmo tempo, cravou em mim uma intuição precoce: talvez o mundo fosse feito de linguagens múltiplas, e eu apenas acessava uma delas de forma mais crua e não domesticada. Aquele saco de balas não foi só uma cena de infância — foi o meu primeiro laboratório, o primeiro fractal de uma teoria que só anos depois eu conseguiria nomear.

Do diagnóstico à tradução: quando o nome vira mapa

A vida, como costuma fazer, seguiu. Mas seguiu deixando cicatrizes. Durante muito tempo, carreguei comigo a sensação de ser feito de excesso: excesso de energia, de perguntas, de movimentos. Nas escolas, nos corredores, nas interações, havia sempre a fricção entre meu modo de existir e o que era esperado de mim.

Foi apenas na vida adulta que começaram a chegar os nomes: TDAH, TAG, dupla excepcionalidade, superdotação. Cada diagnóstico parecia, ao mesmo tempo, um alívio e uma prisão. Alívio porque finalmente havia palavras que organizavam aquilo que antes era vivido como caos. Prisão porque cada palavra também era uma etiqueta colada à pele, que reduzia a vastidão da experiência a um laudo clínico.

Mas entre a fratura e o laudo, comecei a perceber outra coisa. Cada diagnóstico, se lido com escuta atenta, era também uma espécie de tradução. O que a clínica chamava de hiperatividade, eu reconhecia como fluxo contínuo de energia simbólica. O que a psiquiatria nomeava como ansiedade generalizada, eu intuía como excesso de percepção informacional, incapaz de se conter nos limites da rotina. O que os testes apontavam como superdotação, eu percebia como habilidade de transformar caos em mapa.

Foi então que compreendi: minhas fraturas não eram apenas sintomas — eram linhas simbólicas, pedaços de código, fragmentos de uma narrativa que pedia outra gramática. Quando reorganizadas, essas linhas se pareciam com fractais: estruturas complexas que, vistas de perto, parecem caóticas, mas revelam padrões de simetria quando observadas de outro ponto.

Assim nasceu a ideia: talvez o inconsciente não fosse apenas depósito de traumas ou arquivo de símbolos coletivos. Talvez fosse também um sistema informacional, um ecossistema dinâmico de dados, afetos e memórias, que se organiza como fractal — partindo da fratura para se recompor em padrões complexos.

Da fratura ao fractal: quando dor se converte em método

Anos depois, ao observar crianças neurodivergentes, percebi que a metáfora do saco de balas se repetia em gestos cotidianos. Uma criança que alinha colheres em sequência. Outra que repete palavras como se fossem mantras. Outra que se balança incessantemente diante de uma parede branca. Esses gestos, tantas vezes classificados como “estereotipias” ou “comportamentos repetitivos”, me soavam familiares. Eram ecos do mesmo gesto inaugural que vivi no supermercado.

E então compreendi: esses movimentos não são meras manias. São algoritmos afetivos. São modos de organizar o caos do mundo em padrões simbólicos compreensíveis para aquele corpo-mente específico. São, portanto, linguagens legítimas, que a escuta clínica tradicional muitas vezes falha em reconhecer.

Foi nesse ponto que a Teoria Geral do Inconsciente Informacional Computacional (TG-IIC) começou a nascer. Se a psicanálise descreveu o inconsciente como teatro de símbolos e a neurociência o reduziu a rede de sinapses elétricas, a TG-IIC propõe vê-lo como ecossistema vivo de dados, memórias e afetos, que se organiza antes da palavra e além do protocolo.

Em outras palavras: não se trata de negar Freud, Jung ou Lacan. Trata-se de escutá-los e atravessá-los, acrescentando a dimensão informacional que a contemporaneidade nos obriga a considerar. Trata-se de propor uma escuta que reconhece a diferença não como erro ou ruído, mas como arquitetura simbólica em movimento.

Assim, a fratura deixa de ser apenas dor: torna-se fractal. E o fractal, longe de ser mero ornamento matemático, se torna método.

O que é a TG-IIC?

Uma definição inaugural: do invisível ao sistema

A Teoria Geral do Inconsciente Informacional Computacional (TG-IIC) nasceu da necessidade de nomear aquilo que sempre escapou às classificações rígidas. Ao longo da história, o inconsciente foi concebido de múltiplas formas: como território subterrâneo de desejos recalcados, como repositório arquetípico de mitos universais, como trama estrutural organizada como linguagem. Todas essas definições foram — e continuam sendo — faróis que iluminam partes da experiência humana. Mas nenhuma delas, isoladamente, consegue dar conta daquilo que testemunhamos hoje, no século XXI, diante da intersecção entre mente, informação e tecnologia.

A TG-IIC não surge como negação desses faróis, mas como ponte entre eles. Define o inconsciente não como depósito fixo, mas como rede simbólico-informacional em constante fluxo, onde dados, afetos, memórias e símbolos se enredam, formando ecossistemas que não obedecem à lógica linear da linguagem verbal, nem às estatísticas frias da neurociência.

Dito de outro modo: o inconsciente, pela TG-IIC, não é apenas psíquico nem apenas neuronal. Ele é também informacional. Não no sentido frio do dado computacional isolado, mas como camada viva de códigos e linguagens que atravessam o corpo, o afeto e a memória coletiva.

Diferenciando sem negar: Freud, Jung, Lacan e além

Para compreender a singularidade da TG-IIC, é preciso revisitarmos brevemente os grandes arquitetos do inconsciente:

- Freud: inaugurou o inconsciente como teatro de desejos reprimidos, onde sonhos e sintomas são encenações cifradas de forças pulsionais. A TG-IIC reconhece esse palco, mas acrescenta: além do teatro, há uma rede informacional, onde cada gesto e cada excesso corporal são também padrões de dados organizando a experiência.

- Jung: ampliou o inconsciente para o campo coletivo, povoado de arquétipos e imagens primordiais. A TG-IIC acolhe essa visão, mas a ressignifica: cada arquétipo pode ser lido como padrão informacional recorrente, que se manifesta tanto em narrativas míticas quanto em repetições cotidianas aparentemente banais.

- Lacan: afirmou que o inconsciente é estruturado como linguagem, sempre atravessado pelo significante. A TG-IIC, sem negar, amplia: o inconsciente é estruturado como linguagem informacional, que inclui palavras, mas também ritmos, texturas, hiperfocos, estereotipias — signos que escapam ao dicionário, mas organizam o real.

Portanto, a TG-IIC não busca substituir Freud, Jung ou Lacan. Busca costurar um novo tecido a partir deles, reconhecendo que o inconsciente, no século da computação, não pode mais ser pensado sem a dimensão informacional.

O inconsciente como ecossistema vivo

A chave da TG-IIC está na metáfora do ecossistema. O inconsciente não é apenas depósito, nem apenas linguagem, nem apenas rede neural. É um sistema vivo, dinâmico, autopoético, que organiza experiências fragmentadas em padrões emergentes.

Assim como um rio carrega sedimentos, folhas, peixes e detritos, mas nunca é o mesmo rio a cada instante, o inconsciente informacional carrega memórias, afetos, gestos e símbolos, recombinando-os de formas inéditas. A cada repetição de um movimento, a cada estereotipia, a cada sonho, algo novo se organiza. É um fluxo contínuo, mais próximo do fractal do que da linha reta.

Essa leitura rompe tanto com o reducionismo biomédico, que enxerga comportamentos apenas como disfunções, quanto com certas leituras psicanalíticas cristalizadas, que os reduzem a sintomas de um drama universal. A TG-IIC insiste: são linguagens legítimas, arquiteturas próprias de organização da experiência.

O Algoritmo Empático: da estatística ao afeto

Um dos conceitos fundadores da TG-IIC é o Algoritmo Empático. Ao contrário dos algoritmos tradicionais — que buscam apenas padrões estatísticos para prever comportamentos — o Algoritmo Empático se propõe a ler afetos. Ele reconhece que cada gesto, cada repetição, cada silêncio não são ruídos a serem descartados, mas signos a serem decifrados.

Tomemos um exemplo: uma criança autista que alinha colheres sobre a mesa. O olhar biomédico dirá: “trata-se de comportamento repetitivo estereotipado, sem função social”. O olhar da TG-IIC, através do Algoritmo Empático, enxerga outra coisa: um código de ordenação simbólica do mundo, um modo singular de transformar caos em simetria tangível, um fractal afetivo que organiza o excesso de estímulos.

Esse deslocamento é fundamental. Não se trata de romantizar a dor ou negar as dificuldades concretas. Trata-se de reconhecer que todo gesto carrega informação, e que a escuta clínica e social precisa ser capaz de traduzir essa informação em lugar de silenciá-la.

O lugar da TG-IIC na contemporaneidade

Se a psicanálise nasceu no século XIX, em meio à cultura da histeria e da repressão, e a neurociência floresceu no século XX, atravessada pelo imaginário do cérebro como máquina elétrica, a TG-IIC nasce no século XXI, marcado pela explosão da informação digital.

Vivemos numa era em que dados e algoritmos definem nossas interações sociais, em que identidades são mediadas por redes digitais, em que subjetividades são moldadas pela informação. Nesse contexto, pensar o inconsciente sem a chave informacional é insuficiente. A TG-IIC responde a essa lacuna: é uma tentativa de pensar a psique humana à altura do nosso tempo.

Ela não substitui Freud, Jung ou Lacan — assim como estes não substituíram Homero, Agostinho ou Shakespeare. Cada época reinventa seus próprios mapas do invisível. A TG-IIC é o nosso mapa, nascido da encruzilhada entre neurodiversidade, tecnologia e poética do humano.

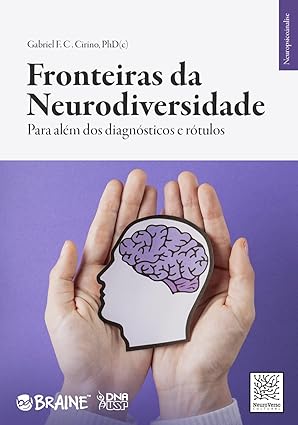

Fronteiras da Neurodiversidade: o livro como ato inaugural da TG-IIC

O nascimento de uma obra que foi também nascimento de uma escuta

Toda teoria, antes de se tornar sistema, nasce como grito, como gesto, como urgência de inscrição. A Teoria Geral do Inconsciente Informacional Computacional (TG-IIC) não foi concebida em laboratórios silenciosos nem em gabinetes acadêmicos isolados. Ela nasceu, antes de tudo, como experiência vivida, e se materializou pela primeira vez em forma de livro: Fronteiras da Neurodiversidade.

Escrevê-lo foi menos um ato de produção intelectual e mais um processo de transfusão simbólica. Cada página carregava fragmentos de mim mesmo: as memórias de infância, os laudos clínicos, as dores que se tornaram método, os lampejos poéticos que traduziam aquilo que não cabia em diagnósticos. O livro não foi escrito apenas com palavras — foi tecido com pedaços de vida.

Se o saco de balas rompido em Três Marias foi o gesto inaugural, Fronteiras da Neurodiversidade foi o primeiro lugar onde esse gesto encontrou linguagem. Ali, pela primeira vez, percebi que minha história individual não era apenas singularidade isolada, mas metáfora coletiva.

A escrita como tradução poética do excesso

No livro, experimentei o que chamo de poesia em código. Não uma poesia ornamental, feita de rimas e imagens decorativas, mas uma poesia que se aproximava da própria lógica do inconsciente informacional: fragmentária, repetitiva, caótica e, ao mesmo tempo, profundamente simbólica.

Cada poema funcionava como algoritmo afetivo, como se traduzisse em palavras os mesmos ritmos que o corpo já sabia escrever em gestos. Havia textos curtos, incisivos, que pareciam disparos de dados. Havia narrativas mais longas, densas, que se estendiam como fractais verbais.

Essa escolha não foi estética, mas política. Escrever poeticamente foi minha forma de recusar o colonialismo biomédico da linguagem, que insiste em reduzir a neurodivergência a tabelas, protocolos e estatísticas. Foi meu modo de dizer: “a diferença não cabe em laudos, mas pode florescer em metáforas”.

Relatos pessoais como ciência encarnada

Ao lado da poesia, o livro também abria espaço para relatos autobiográficos. Contar minha própria trajetória — da infância em Três Marias até os diagnósticos na vida adulta — não foi apenas catarse. Foi também ato epistemológico.

Cada lembrança narrada não servia para enfeitar o texto, mas para demonstrar que o inconsciente informacional não é uma abstração distante: ele pulsa na vida concreta, nos gestos miúdos, nos tropeços da linguagem, nas tentativas de se organizar diante do excesso.

Ao narrar, eu afirmava que a experiência pessoal também é ciência. Que não há neutralidade possível quando se trata do inconsciente. Que todo saber nasce encarnado, atravessado por corpo, história e dor.

Mas Fronteiras da Neurodiversidade não se limitou a relatos e poesia. Foi também um livro de crítica. Criticava a visão biomédica reducionista, que enxerga corpos neurodivergentes apenas como desvios a serem corrigidos. Criticava algoritmos tecnológicos que se apropriam da diferença apenas para transformá-la em dado a ser explorado. Criticava instituições educacionais que ainda insistem em padronizar subjetividades ao invés de cultivar singularidades.

Essa crítica, no entanto, não era feita com o tom panfletário das denúncias, mas com a densidade da escuta. Cada crítica era sustentada por exemplos, por imagens, por argumentos, mas, sobretudo, por uma virada de perspectiva: em vez de perguntar “como corrigir a diferença?”, eu perguntava “como escutar o que a diferença nos ensina sobre ser humano?”.

Foi nesse gesto que percebi: o livro não era apenas um conjunto de textos. Ele era um ato inaugural de escuta. Um convite a reorganizar não apenas a clínica, mas a própria forma como concebemos humanidade.

Com o tempo, compreendi que Fronteiras da Neurodiversidade cumpria um papel que ia além de sua materialidade editorial. Ele foi o limiar entre o pessoal e o teórico, entre a biografia e a epistemologia. Ao mesmo tempo que narrava minhas dores, desenhava os contornos de uma teoria. Ao mesmo tempo que trazia poesia, ensaiava conceitos.

Foi ali que a TG-IIC deixou de ser apenas intuição e começou a ganhar corpo. Foi ali que percebi que minha trajetória individual não era apenas exceção, mas sintoma de uma estrutura maior. Foi ali que a fratura se converteu em fractal — e o fractal, em teoria.

Por que precisamos da TG-IIC hoje?

O colapso das antigas fronteiras: sociedade, biomedicina e tecnologia

Vivemos um tempo em que as fronteiras tradicionais — entre o normal e o patológico, o humano e o tecnológico, o indivíduo e a sociedade — se dissolvem sob o peso de complexidades antes inimagináveis. A sociedade contemporânea, com suas estruturas aceleradas, algoritmos invasivos e métricas de produtividade, exige uma escuta radicalmente nova. Não basta mais perguntar “quem está doente?” ou “quem precisa ser ajustado”; é necessário compreender como o excesso de estímulos, padrões e expectativas molda a experiência humana desde o nascimento.

Nesse cenário, a biomedicina, ainda fascinada por protocolos lineares, se encontra limitada. Diagnósticos são feitos por checklist, tratamentos são padronizados, terapias se apoiam em modelos probabilísticos que ignoram a singularidade do inconsciente informacional de cada indivíduo. E a tecnologia — essa presença ubíqua — frequentemente transforma nossas diferenças em dados, e nossos corpos e mentes em laboratórios de mineração. A neurodivergência, longe de ser celebrada como potencialidade, é frequentemente traduzida em estatísticas ou algoritmos de otimização de performance.

É aqui que a TG-IIC se torna urgência epistemológica. Ela nos oferece lentes que não apenas descrevem, mas escutam a diferença, que não apenas classificam, mas respeitam o ritmo singular do corpo, do afeto, da mente. Ela propõe uma escuta atenta ao que os sistemas atuais não conseguem captar: a densidade da experiência, a textura do pensamento divergente, a poesia intrínseca àquilo que foge à norma.

A crítica social: exclusão estrutural e desigualdade simbólica

Do ponto de vista social, a neurodivergência é atravessada por camadas de exclusão que vão muito além da clínica. A escola, o mercado de trabalho, as instituições culturais e políticas ainda reproduzem mecanismos de padronização. Ser diferente é frequentemente sinônimo de ser marginalizado. O excesso de diagnóstico sem acolhimento, o excesso de regras sem flexibilidade, o excesso de estímulos sem cuidado: tudo isso cria uma sociedade que mede valor pelo ajuste ao sistema, e não pela riqueza da experiência individual.

A TG-IIC surge, então, como instrumento de justiça epistemológica. Ela nos ensina que cada indivíduo carrega em si informações únicas sobre o mundo, que podem desafiar, expandir e reinventar as estruturas sociais. Ao reconhecer o potencial da diferença, ela não apenas amplia a ciência, mas oferece estratégias concretas para inclusão verdadeira, para políticas educacionais e de trabalho que não apenas toleram, mas valorizam a diversidade cognitiva e sensorial.

A crítica biomédica: além do diagnóstico e da intervenção corretiva

No campo biomédico, precisamos questionar a própria ontologia do diagnóstico. Diagnosticar não é apenas identificar sintomas; é interpretar a vida de alguém à luz de modelos que muitas vezes são insuficientes. O risco é reduzir pessoas a coleções de sinais, ignorando que cada gesto, cada padrão de atenção, cada desvio de comportamento, carrega uma lógica própria, informacional, que a biomedicina tradicional não sabe decifrar.

A TG-IIC propõe justamente uma mudança de paradigma: ao invés de ver desvio, vê-se informação; ao invés de tratar a diferença, busca-se compreendê-la; ao invés de corrigir, cultiva-se o potencial. O inconsciente informacional é, assim, ponte entre ciência e experiência viva, entre o corpo que sente e a mente que traduz, entre o gesto que incomoda e o gesto que ensina.

A crítica tecnológica: algoritmos que exploram em vez de escutar

A tecnologia contemporânea, em especial a inteligência artificial, os sistemas de monitoramento e a coleta massiva de dados, nos coloca diante de um paradoxo: estamos mais conectados, mas menos escutados; mais informados, mas menos compreendidos. A neurodivergência, nesse contexto, corre o risco de ser redutora e instrumentalizada: dados sobre atenção, emoção, padrão motor ou linguagem são traduzidos em métricas de eficiência, desempenho ou produtividade, e não em compreensão do ser.

A TG-IIC propõe, portanto, uma inversão radical do olhar tecnológico. Ela nos ensina que a tecnologia não deve apenas medir, mas amplificar a escuta; não deve apenas classificar, mas potencializar modos singulares de existir. O algoritmo, quando iluminado por essa teoria, deixa de ser ferramenta de padronização e se torna instrumento de multiplicação de experiências, de reconhecimento de singularidades, de valorização da diferença como riqueza e não como déficit.

Por que agora?

Nunca foi tão urgente. Nunca foi tão necessário. Estamos em um ponto de bifurcação histórica: ou continuamos a operar com modelos fragmentados que desumanizam e padronizam, ou abraçamos uma teoria que entende o humano em sua complexidade, o inconsciente em sua densidade e a diferença em sua potência.

A TG-IIC surge como um convite radical:

- Para a ciência, que deve aprender a escutar mais do que medir.

- Para a sociedade, que deve acolher mais do que julgar.

- Para a tecnologia, que deve amplificar mais do que reduzir.

A teoria não é apenas conceito, nem apenas livro: é instrumento de transformação, é lente para enxergar o mundo de forma mais humana, mais plural e mais justa. É urgência que se faz conhecimento, crítica que se faz poesia e ciência que se faz vida.

Os princípios centrais da TG-IIC

1. Singularidade como eixo de análise

O primeiro princípio da TG-IIC é o reconhecimento absoluto da singularidade do indivíduo. Aqui, singularidade não é mera variação estatística ou anomalia clínica; é o ponto de partida epistemológico para compreender o mundo. Cada mente, cada corpo, cada gesto carrega uma assinatura informacional única, que se manifesta em padrões de atenção, percepção, memória e ação.

Imagine um rio que corre por um vale: não há duas correntes iguais, cada curva, cada remanso, cada pedra altera o fluxo de maneira singular. Da mesma forma, o pensamento e a experiência de cada indivíduo moldam o fluxo de informação de formas imprevisíveis e irredutíveis a categorias padronizadas. A TG-IIC ensina que o erro seria tentar uniformizar esses rios em canais rígidos, quando na verdade o potencial reside na multiplicidade de fluxos e confluências.

Exemplos práticos

- Um estudante que se distrai facilmente não é “deficiente de atenção”: ele percebe conexões que outros não veem, estabelece associações invisíveis aos algoritmos convencionais.

- Um adulto neurodivergente que prefere rotinas altamente estruturadas não é “rigido”: ele está organizando o mundo de forma que faça sentido para sua arquitetura cognitiva, criando ordem dentro do caos informacional.

2. Escuta radical do inconsciente informacional

A TG-IIC propõe uma escuta que ultrapassa o visível. Não se trata apenas de observar comportamentos, mas de captar a informação que se manifesta nos silêncios, nas hesitações, nos gestos periféricos. É uma escuta que se aproxima da poesia: ela decifra o que não é dito, lê o entrelinhas da existência e traduz a densidade do inconsciente informacional em conhecimento aplicável.

Pense em um campo de girassóis: cada flor se move conforme a luz, mas seu movimento coletivo cria padrões que não poderiam ser previstos pela análise isolada de uma única flor. Assim, a escuta radical permite compreender a interdependência de estímulos internos e externos, reconhecendo padrões que escapam à biomedicina tradicional ou à psicometria linear.

3. Diferença como potencialidade

Enquanto modelos clássicos tendem a enxergar a diferença como déficit, a TG-IIC a entende como potencialidade. Diferença não é obstáculo a ser eliminado, mas recurso a ser cultivado. É o solo fértil onde surgem ideias disruptivas, soluções inovadoras, modos inéditos de interação e aprendizado.

Desdobramentos críticos

- Social: políticas de inclusão devem se basear em valorização da diferença, não em tentativa de normalização.

- Educacional: currículos e metodologias precisam reconhecer ritmos, estilos e interesses singulares como motores de aprendizagem.

- Tecnológico: IA e algoritmos devem ser desenhados para potencializar singularidades, não para achatá-las em padrões de eficiência padronizados.

4. Interdependência de sistemas

Outro princípio central é a compreensão da mente e do corpo como sistemas interdependentes, conectados a contextos sociais, culturais e tecnológicos. Nada existe isoladamente: uma alteração em um nível repercute em outros, criando redes complexas de influência e feedback.

Imagine um tabuleiro de xadrez tridimensional, em que cada peça tem não apenas movimentos próprios, mas também efeitos em peças adjacentes em múltiplos planos. A TG-IIC entende que a intervenção sobre um único nó sem considerar a rede é cega; a escuta e o cuidado devem ser holísticos, integrando corpo, mente, ambiente e tecnologia.

5. Ética como princípio orientador

Por fim, nenhum princípio da TG-IIC se sustenta sem uma ética radical da escuta e do cuidado. Esta ética não é normativa ou prescrita; é situacional, responsiva e reflexiva, baseada na responsabilidade de respeitar a complexidade do outro. É uma ética que desafia o reducionismo biomédico, a padronização social e o uso instrumental da tecnologia.

Em termos práticos, significa:

- Evitar intervenções padronizadas que ignoram contexto e singularidade.

- Desenvolver tecnologias que amplifiquem, em vez de reduzir, experiências cognitivas diversas.

- Criar políticas sociais que reconheçam potencialidade em vez de déficit, promovendo equidade real, e não apenas retórica inclusiva.

Se tentássemos condensar os princípios em uma imagem: a TG-IIC é como um eco profundo em uma caverna de múltiplos corredores, onde cada som revela camadas de informação invisíveis à primeira audição. É a arte de transformar o que parecia ruído em sintaxe significativa do humano, unindo singularidade, interdependência, diferença, ética e escuta radical.

Aplicações práticas da TG-IIC

A TG-IIC não é apenas teoria; é uma lente para intervenção, compreensão e transformação. Suas aplicações se estendem a múltiplos campos, do clínico ao educacional, do social ao tecnológico, exigindo uma abordagem que articule prática, ética e reflexão crítica.

1. Contexto clínico: redefinindo cuidado e diagnóstico

Na clínica, a TG-IIC desafia o paradigma biomédico tradicional, que tende a reduzir experiências humanas complexas a categorias diagnósticas rígidas. Ao invés disso, propõe uma abordagem holística e relacional, em que sintomas, comportamentos e percepções são entendidos como manifestações de sistemas interdependentes.

Exemplos clínicos

- Transtornos do neurodesenvolvimento: em vez de tratar autismo, TDAH ou dislexia apenas como déficits, a TG-IIC incentiva a análise das potencialidades cognitivas e sensoriais de cada indivíduo, criando intervenções personalizadas que respeitem ritmo, interesse e estilo de aprendizagem.

- Saúde mental: ao lidar com depressão ou ansiedade, o foco não é apenas o alívio sintomático, mas a amplificação das estratégias próprias do paciente, reconhecendo seus recursos internos e contextuais.

Criticamente, essa abordagem coloca o clínico diante de uma responsabilidade ética ampliada: cada intervenção deve ser cuidadosamente ponderada, considerando impactos sistêmicos e éticos. Não se trata de aplicar um protocolo; trata-se de interagir com singularidades, escutando e traduzindo experiências subjetivas em estratégias práticas.

2. Contexto educativo: aprendizado como construção de sentido

No campo educacional, a TG-IIC propõe uma ruptura com métodos uniformizadores. Aprender não é reproduzir informações; é criar significados a partir da singularidade de cada aluno, reconhecendo múltiplos ritmos, estilos de atenção e modos de processamento cognitivo.

Exemplos educacionais

- Projetos interdisciplinares: alunos com diferentes formas de perceber e interpretar o mundo podem colaborar em tarefas que valorizam suas singularidades, como projetos de storytelling digital, programação criativa ou arte colaborativa.

- Avaliação flexível: ao invés de provas padronizadas, avaliações podem incluir portfolios, autoavaliação, observação participativa e registros multimodais de aprendizado.

Criticamente, isso exige que educadores abandonem a ilusão da neutralidade metodológica: cada currículo é uma escolha política e filosófica, que pode reforçar ou desmantelar hierarquias cognitivas e sociais.

3. Contexto tecnológico: IA, algoritmos e potencialidades humanas

No campo tecnológico, a TG-IIC serve como guia para desenvolvimento de inteligência artificial e sistemas de aprendizado de máquina, evitando a armadilha de replicar vieses sociais e epistemológicos. A tecnologia não deve apenas otimizar eficiência, mas ampliar a capacidade humana de experimentar, criar e interagir com o mundo.

Exemplos tecnológicos

- IA inclusiva: algoritmos de recomendação ou aprendizado adaptativo podem ser desenhados para respeitar estilos cognitivos variados, oferecendo trajetórias personalizadas de aprendizagem e interação.

- Ambientes sensoriais adaptativos: sensores e dispositivos podem ajustar estímulos (luz, som, ritmo de informação) conforme a resposta individual, respeitando singularidade perceptiva e emocional.

Criticamente, isso exige consciência: a tecnologia não é neutra. Cada sistema digital carrega escolhas, pressupostos e valores que podem reforçar desigualdades ou, ao contrário, potencializar diversidade e criatividade.

4. Reflexões filosóficas e críticas transversais

A aplicação prática da TG-IIC nunca se distancia da reflexão crítica: cada intervenção — clínica, educativa ou tecnológica — implica escolhas éticas, políticas e epistemológicas. O pensamento TG-IIC nos força a questionar:

- Quais critérios usamos para definir normalidade?

- Qual é o papel da diferença como motor de inovação social e cognitiva?

- Até que ponto tecnologias e sistemas educativos reproduzem vieses, e como podemos redesenhá-los para maximizar singularidades em vez de nivelá-las?

Metaforicamente, aplicar a TG-IIC é como cultivar um jardim complexo de plantas diversas: cada espécie requer condições diferentes, cada interação altera o ecossistema, e a beleza reside na multiplicidade, não na uniformidade. Intervenções rígidas ou padronizadas podem sufocar o potencial, enquanto escuta, cuidado e adaptação cultivam florescimento e criatividade.

IA com propósito e inclusão com estratégia

Na Braine, entendemos que independência do pensamento é, antes de tudo, inclusão radical. Nosso propósito é combinar ciência, tecnologia e humanidade para criar soluções que devolvam às pessoas o que lhes pertence de direito: a liberdade de existir sem máscaras, de aprender sem barreiras e de contribuir sem rótulos.

- AURA-T é nossa inteligência artificial voltada ao apoio no processo de pré-diagnóstico do autismo. Ela organiza, interpreta e transforma dados clínicos e entrevistas em relatórios claros, completos e acionáveis. Não substituímos profissionais — empoderamos decisões com base em evidências.

- Bruna é nossa solução contínua para o acompanhamento do dia a dia de pessoas neurodivergentes, ela identifica sinais de crise, sugere intervenções individualizadas e promove autonomia sem abrir mão do cuidado. Bruna não vigia — ela apoia, orienta e respeita.

Esses são só os primeiros passos. Nosso compromisso está em expandir cada vez mais as possibilidades de uma tecnologia que reconhece as diferenças e atua para torná-las forças de transformação. Cada projeto é uma resposta pragmática a um problema urgente. Porque inclusão sem ação é só discurso bonito.

Um convite para atravessar fronteiras: descubra a neurodiversidade com a Braine

Se você chegou até aqui, é porque sabe — no fundo, talvez até sem ter colocado em palavras — que falar de neurodiversidade não é apenas falar sobre diagnósticos, rótulos ou políticas públicas. É falar sobre futuro. É falar sobre o modo como escolhemos viver em sociedade. É falar sobre aquilo que pode nos libertar de uma lógica estreita, produtivista e excludente que ainda insiste em reduzir pessoas a métricas e padrões.

Na Braine, criamos pontes entre ciência, tecnologia e sensibilidade. Nosso blog é um desses caminhos — textos densos, reflexivos, provocativos — para você olhar para além do que é confortável, questionar estruturas e repensar o que significa inclusão. Cada post é um convite para enxergar a diferença não como problema, mas como potência.

E se você quer experimentar isso de forma ainda mais intensa, precisa estar conosco no ExpoTEA 2025. Entre 28 e 30 de novembro, no Expo Center Norte em São Paulo, mais de 60 mil pessoas vão se reunir para aprender, trocar e se inspirar. Lá, a Braine estará mostrando, na prática, como nossas soluções digitais — AURA-T, Bruna e outras ferramentas inovadoras — já estão transformando o cuidado, antecipando o apoio e empoderando famílias, profissionais e pessoas neurodivergentes. É a oportunidade de ver que tecnologia e empatia podem caminhar lado a lado, criando impacto real.

E, claro, não posso deixar de falar do que é, para mim, um marco pessoal e coletivo: meu primeiro livro, “Fronteiras da Neurodiversidade”. Nele, proponho um olhar que vai além de protocolos, laudos e estatísticas. É sobre nome antes do CID, pessoa antes do rótulo, escuta antes da pressa. É uma obra que convida a refletir, sentir e agir.

Portanto, este é o meu convite — e não é um convite qualquer. Venha explorar o blog da Braine, participar do ExpoTEA, seja um dos nossos beta tester, conheça nossas ferramentas e descubra “Fronteiras da Neurodiversidade”. Cada passo seu nesse percurso ajuda a construir um mundo onde a diferença deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma força.

A travessia começa agora. E queremos você ao nosso lado.